Das Pekinger Trommelturmviertel war ein wunderbar anarchischer Ort. Bis es abgerissen wurde. Und eine Welt verschwand

Bin früh aufgestanden. Will ein letztes Mal durchs Viertel laufen. Gehe die Gasse hinunter, schaue instinktiv in den Winkel, in dem er immer saß. Doch er ist da nicht mehr. Sein Stuhl ist verschwunden, sein Hofhaus in Schutt und Staub untergegangen.

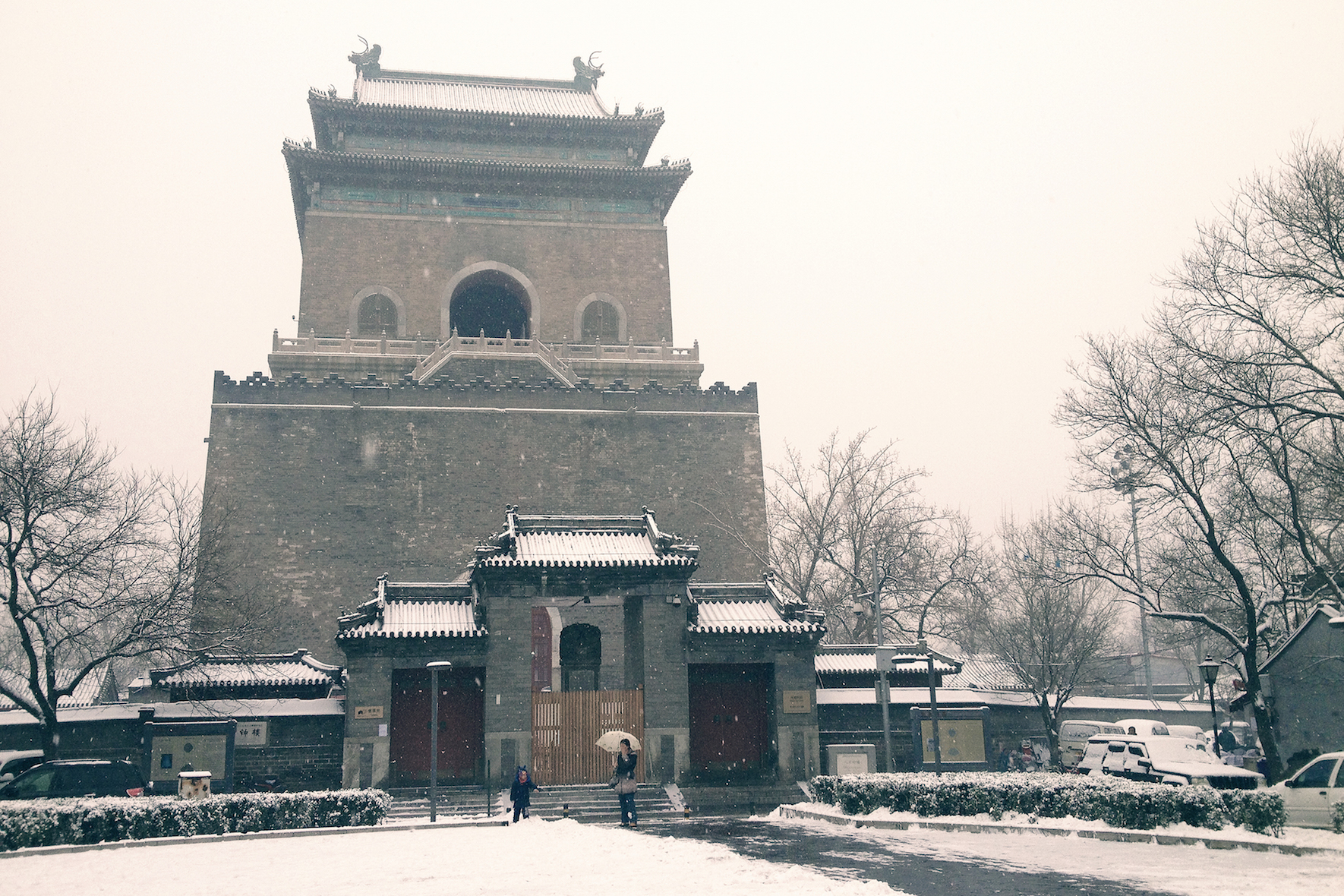

Ich weiß nicht mehr, wann wir uns kennengelernt haben. Immer, wenn ich am Glockenturm vorbeilief, war er schon da. Mal lag er eingerollt in einer der Rikschas und döste. Mal schnitt er sich in aller Öffentlichkeit die Zehennägel. Meist aber thronte er, den gewaltigen Körper auf einen winzigen Stuhl platziert, am Gassenrand und beobachtete das Treiben auf der Straße. Ich glaube, er kannte unsere Nachbarschaft wie kein Zweiter. Er saß schließlich seit Jahrzehnten hier. Ein Chronist ohne Feder. Ein Schriftsteller ohne Roman. Ein Sitzender.

Eine Zeit lang beobachtete er nur, wie ich vorbeiging. Nach ein paar Wochen begann er, mir träge zuzunicken. Irgendwann knurrte er mich mit typisch Pekinger Liebenswürdigkeit an: „Wohin gehst du?“ – „Ist das deine Schwester?“ – „Was ist das für ein Kerl?“ Er fragte es mit der größten Selbstverständlichkeit, natürlich hatte ihn das etwas anzugehen, so wie andere Nachbarn in meine Einkaufstasche schauten, den Inhalt hervornestelten und darüber sinnierten, ob der Preis in Ordnung sei.

In den ersten Monaten unseres Kennenlernens flogen nur kurze Sätze zwischen uns hin und her. Er stand unter der Robinie, einen Stock in der Hand, und ich fragte: „Was machst du damit? Leute verprügeln?“ – „Pass auf, sonst verprügle ich dich!“ – „Dann lauf ich weg.“ – „Und ich hinterher.“ – „Mich holst du im Leben nicht ein.“ Er schaute auf seinen dicken Bauch, über dem das weiße Unterhemd spannte, und sagte: „Hmmm, da magst du recht haben.“ Lautmalerisch exakter wiedergegeben sagte er: „Da magst du rrrrrrrrrrrrecht haben!“ Denn er spricht Pekingerisch, und das heißt, dass die meisten seiner Sätze auf einem tief grollenden Rrrrrrr reiten.

Der Nachbar heißt Meng Fanrui. Im Winter trug er einen grünen Militärmantel, im Sommer ein weißes Unterhemd. Seine Füße steckten in alten Schlappen. Schlurfte er durchs Viertel, ein wenig wankend und mit leichten O-Beinen, erinnerte er mich an einen Bären. Er lebte allein in zwei kleinen Zimmern, nur ein paar Schritte von seinem Thron entfernt, das heißt, er teilte sie sich mit dem Chaos. Die Fenster waren mit Fliegengittern überklebt. Da er nicht genug Schränke besaß, hatte er alle Dinge aufeinandergestapelt, es sah aus, als lebte er in einer Altkleidersammlung. Hier war er geboren, hier hatte er die sechzig Jahre seines Lebens verbracht.

Irgendwann entdeckte ich, dass er beim Lammspießgrill um die Ecke arbeitete. Er räumte die Plastiktische ab, stellte die Bierflaschen weg, meist aber saß er auf seinem Plastikschemel, schaute und döste. Eines Abends wies er auf den Schemel neben sich und sagte: „Setz dich.“ Wir redeten, bis der Morgen graute. Seine Eltern waren arme Bauern, die es nach Peking verschlagen hatte. Zwei Erwachsene und sieben Kinder teilten sich die beiden Zimmer. Meng ist nicht lange zur Schule gegangen, eine Zeit arbeitete er auf einem Gemüsemarkt und hievte Wasserflaschen, bis der Markt zumachte. Seitdem saß er vor seinem Häuschen.

Von diesem Abend an sprachen wir immer länger. Einmal fragte ich ihn, ob er verheiratet gewesen sei. „Pah“, machte er. „Wer will denn einen alten Schlucker wie mich heiraten?“ – „Sei nicht so pessimistisch. Sechzig ist kein Alter.“ Er legte nachdenklich seinen Finger an den Kopf: „Hmmm. Vielleicht sollte ich mich ins Zeug legen.“

Eines Nachts sah ich ihn ganz allein am Lammspießgrill sitzen. Er schaute auf die Straße vor sich, als wäre sie ein tiefer Fluss. Und wirkte in diesem Moment wie der einsamste Mensch der Welt. Ich nahm mir einen Schemel und schob ihn sachte neben seinen. „Warum schläfst du nicht?“ – „Zu viele Gedanken.“ Eine Weile saßen wir schweigend da. „Hast du eigentlich einen Traum?“, fragte ich irgendwann ganz leise. Und er sagte mit einer Ruppigkeit, die nicht zu seinem Blick passen wollte: „Was haben kleine Leute wie ich schon zu träumen?“

Manchmal fragte ich mich, ob er sich nicht fühlen musste wie eine aussterbende Art in der neuen Welt der Hastigen. Touristen polterten in Rikschas die Gasse entlang. Beamte zogen durchs Viertel und machten Pläne. Eine neue Welt drang herein, und man konnte schon ahnen, dass Mengs Welt eines Tages abgewickelt werden würde. Es gibt heutzutage wenige Menschen, die noch so sitzen können wie Herr Meng. Ein wahrhaft Sitzender weiß, dass es dabei um so viel mehr geht als darum, das eigene Hinterteil auf einen Stuhl zu platzieren. Es ist eine Philosophie, die, so schreibt der Schriftsteller Lin Yutang, die Weisheit des Narren feiert und die Stärke des Schwachen. „Die Grundlage des chinesischen Pazifismus liegt in dem Glauben, dass keiner einen dauernden Vorteil dem anderen gegenüber hat. Dass keiner immer der dumme Narr sein wird.“ Das Schicksal gibt und nimmt. Der Weise wartet, bis sein Moment gekommen ist.

Nur, würde dieser Moment für einen wie Meng jemals eintreten? Oder hatte diese Philosophie ausgedient in einem Zeitalter, in dem alle Welt voranstürmte, als gäbe es kein Morgen? Während Meng noch saß, veränderte sich die Welt um ihn herum.

Seit Langem kursierten Gerüchte, dass unser Viertel abgerissen werden sollte. Das Trommelturmviertel war ein Gewirr aus verwinkelten Gassen und Hofhäusern mit geschwungenen Dächern, über denen die Baumspitzen hervorragten. Hier zu leben war für die meisten nicht bequem, die Hofhäuser waren oft überbelegt, viele Nachbarn mussten die öffentliche Toilette benutzen. Und doch gab es hier etwas Unbezahlbares: Wir lebten in einem Dorf mitten in der Stadt. Alle paar Meter rief jemand Hallo oder verwickelte einen in ein Gespräch. Herr Xu riss sein Hemd hoch und zeigte die Narben seiner Herz-OP. Herr Li spielte etwas auf seiner Flöte vor. Herr Bai präsentierte seine Vogeldressur.

An einem Tag vor zwei Jahren sah ich plötzlich ein Rudel Männer, die die Häuser rings um den Platz vermaßen. „Was macht ihr da?“, fragte ich. „Messen“, sagte einer. – „Warum?“ – „Der Platz ist zu klein.“ – „Und?“ – „Wir wollen die Häuser nach außen schieben.“ – „Ihr meint wohl abreißen?“ – „Neeein, von Abriss kann keine Rede sein. Nur ein wenig nach hinten schieben. Renovieren.“ Er lächelte. „Mach dir keine Sorgen.“ Er strahlte übers ganze Gesicht. „Alles wird gut.“

Wenn ich Herrn Meng traf, redeten wir jetzt über die Gerüchte, die im Viertel die Runde machten. „Ich gehe nicht“, sagte er dann grimmig und kreuzte die Arme vor seiner Brust.

Ein Jahr nachdem ich die messenden Männer auf dem Platz gesehen hatte, erschien eine Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur: Der Trommelturmplatz sei zu Zeiten der Qing- und Ming-Dynastie am großartigsten gewesen. Dann aber sei er unglücklicherweise zugebaut worden. Es gehe jetzt darum, ihn wiederherzustellen. Ich erzählte Meng davon. „Absurd. Die sagen, dass sie etwas wiederherstellen wollen, wenn sie es abreißen wollen.“

In den Sozialen Netzwerken machte sich Empörung breit. Das Trommelturmviertel war eines der historisch bedeutsamsten der Stadt, die Regierung wusste, dass sie diesmal besonders vorsichtig vorgehen musste. Als sie ein paar Jahre zuvor den Plan für den Umbau unseres Viertels publik gemacht hatte, war die Empörung groß gewesen. Hatte der doch ein unterirdisches Museum mit Shoppingmall und Parkhaus vorgesehen. Diesmal sollte nichts nach außen dringen.

Spitzel gingen jetzt im Viertel auf die Pirsch. Kameras wurden installiert. Das Umsiedlungsbüro zog in ein paar Häuser am Platz, oft sahen wir Beamte durchs Viertel eilen. Gemeinsam mit Freunden veranstalteten wir ein Treffen bei mir im Wohnzimmer, luden Nachbarn, Architekten, Kulturschützer, ja selbst einen Beamten ein. Im Netz diskutierten wir weiter, bis wir über Umwege erfuhren, dass die Staatssicherheit unsere Veranstaltung als „Verschwörung unter Beteiligung ausländischer Kräfte“ eingestuft hatte.

Eines Tages hingen plötzlich Anschläge auf dem Platz, es war aufgelistet, welche Häuser renoviert werden sollten. Nirgends stand etwas von Abriss. Vor den Anschlägen versammelten sich die Nachbarn und diskutierten. Die Floskel, mit der man sich jetzt begrüßte, war nicht mehr das traditionelle „Hast du schon gegessen?“, sondern: „Gehst du oder bleibst du?“

Es gab eine rote und eine blaue Linie. Die Häuser bis zur roten Linie mussten abgerissen werden, die Nachbarn waren gezwungen, umzusiedeln. Die Nachbarn, die innerhalb der blauen Linie lebten, sollten selbst entscheiden können, ob sie bleiben oder gehen wollten. Das Haus, in dem Herr Meng wohnte, lag innerhalb der roten Linie, meines innerhalb der blauen. Den Anwohnern sollten Wohnungen in zwei Vierteln Pekings angeboten werden, eines lag hinter dem dritten Ring, das andere weit außerhalb der Innenstadt. Die Entschädigung für die alten Häuser betrug nur einen Bruchteil des ortsüblichen Marktpreises. Viele Nachbarn waren deshalb stocksauer. Einige freuten sich, endlich eine moderne Wohnung mit Toilette zu bekommen, andere wollten nicht weg, weil sie hier alle kannten. Oft saß ich in jenen Tagen bei den Nachbarn. Ich war neugierig, ob sie kollektiv mit dem Umsiedlungsbüro verhandeln würden. Doch soweit ich das beobachten konnte, versuchte es keiner. Stattdessen spielte das Umsiedlungsbüro die Nachbarn gegeneinander aus. „Wenn ihr wartet, werden die anderen die tollen Wohnungen bekommen, und ihr werdet die schlechten abkriegen. Geht lieber gleich, schaut auf euren Vorteil.“

Immer mehr Nachbarn gingen. Früh am Morgen beobachteten wir, wie sie ihre Habe hinausschleppten. Sobald sie fort waren, kamen die Leute vom Umsiedlungsbüro, zerschlugen Wände, versiegelten Türen, damit keiner auf die Idee käme, dort neu einzuziehen. Die Regierung baute ein paar Potemkinsche Mauern vor die kaputten Häuser am Platz. Für die Touristen sah es so aus, als sei das Viertel intakt, wir aber wussten, dass hinter den Mauern keiner lebte.

Neugierige Menschen tauchten in der Nachbarschaft auf. Ein Mann in der Uniform der Klomänner, der jedoch nicht vor einer öffentlichen Toilette wachte, sondern in ein Walkie-Talkie unter seiner Jacke sprach. Ein Typ, der vorgab, Reiseführer zu sein, den ich aber nie mit einer Reisegruppe sah. Stattdessen heftete er sich an meine Fersen: „Du bist Journalistin, richtig?“

Die Regierung ließ den Platz mit Blechen einzäunen, auf die sie Propagandaposter kleben ließ. Nachts stahlen sich ältere Damen durch eine Lücke im Zaun und tanzten heimlich auf dem Platz. Ich liebte sie dafür. Anarchische Hausfrauen.

Irgendwann begann der Abriss. Sie kamen nicht mit großen Baggern, es war ein Abriss der kleinen Hände. Wanderarbeiter schlugen mit Hacken Wände kaputt, rissen Kabel heraus, zerfleischten die Häuser Stück für Stück.

Fast alle Menschen, die innerhalb der roten Linie gelebt hatten, waren weg. Meng saß tapfer auf seinem Stuhl und wiederholte sein Mantra: „Ich gehe nicht“, während sich die Ruinen Tag für Tag näher an sein Haus heranfraßen. Er hustete jetzt immer öfter, seine Augen tränten vom Staub. Ging ich durchs Viertel, sah ich absurde Szenen. Fast alles war Schutt, doch ein paar Leute wohnten noch hier, untote Seelen, deren Lichter abends die bröckelnden Fassaden ringsum erhellten. Familien grillten im Staub, ein Rudel Alter trug Nachmittag für Nachmittag Autositze in die Ruinen hinein und spielte dort in aller Ruhe Karten.

Sie rissen jetzt den Platz auf, Tag und Nacht wurde gelärmt, wir balancierten von Schlammgrube zu Schlammgrube. Ein Nachbar stellte einen Sarg in sein Haus als Zeichen des Protests, andere schrieben wütende Banner.

Eines Morgens kam mir Herr Meng mit diesem flatternden Blick entgegen, den ich schon öfter im Viertel gesehen hatte. Sie gaben ihm ein paar Tage, sein Leben in Tüten zu packen und auszuziehen. Die Wohnung, die sie ihm zur Verfügung stellen wollten, war noch nicht fertig gebaut. Er wusste nicht, wohin mit sich, wirkte gehetzt wie ein kleines Tier. Ein paar Tage später war er weg. Und mir war, als habe soeben der Letzte das Licht ausgemacht.

Doch schon bald traf ich ihn wieder. Er saß vor meiner Lieblingscafébar gleich neben dem Gemüsemarkt. „Du hier?“, fragte ich. „Ich hatte Streit mit meiner Schwester, bei der ich untergekrochen war. Jetzt schlafe ich hier.“ Er machte eine unbestimmte Geste Richtung Eingang. „Wie, hier?“ – „Na, hier“, sagte er. Und die Geste wurde noch unbestimmter. Erst als ich im Café nachfragte, begriff ich, dass er vor der Markthalle schlief. Er tat mir so leid, dass mir die Worte fehlten. Ich war stocksauer auf ein Schicksal, das einen wie Meng nur trat und schlug. Meng ahnte nichts von meinen trüben Gedanken. Stattdessen drehte er sein Handgelenk vor mir auf und ab. „Wie würde mir eine Uhr stehen?“ – „Eine Uhr?“ – „Nicht irgendeine. Arong, der Barbesitzer, ist nach Italien gefahren. Ich habe ihm gesagt, er solle mir diese Uhr mitbringen, super Marke, fünftausend Yuan.“ Er schaute stolz auf sein Handgelenk, als trüge er schon seine Siebenhundertzwanzig-Euro-Uhr. „Woher willst du so viel Geld nehmen?“ – „Für etwas, das es wert ist, kann man das Geld ja mal zahlen, oder?“, sagte er lächelnd. Und ich musterte ihn mit einem Gesichtsausdruck, den man sich für die Irren aufspart.

Ich fuhr ein paar Wochen weg. Als ich zurückkam, hatte die Regierung den Platz neu gestaltet. Um ihn herum hat sie Mauern ziehen lassen, damit die Touristen die Häuser ringsum nicht zu Gesicht bekommen, vielmehr: uns. Ich lebe neuerdings also hinter Mauern. Das heißt, ich ziehe ja auch schon weg.

Vor der Tür der Lieblingscafébar treffe ich Arong, den Betreiber. „Arong, weißt du, wo Meng ist?“ – „Bei seiner Freundin.“ – „Waaas?!“ – „Er ist jetzt ein Mann mit Geld, da hat er eine Frau gefunden. Zehn, zwanzig Jahre jünger als er.“ – „Woher hat er auf einmal das Geld?“ – „Er hatte immer so seine Quellen.“ – „Er ist doch total arm!“ – „Das erzählt er dir, weil du Ausländerin bist.“ – „Was für Quellen?“ Arong schaut geheimnisvoll: „Es gibt immer irgendwelche Quellen.“ – „Jetzt verstehe ich, er sagte, du würdest ihm eine Fünftausend-Yuan-Uhr mitbringen.“ – „Ha, mir hat er das Gleiche über dich erzählt.“ – „Das gibt’s ja nicht.“ – „Glaub bloß nicht alles, was man dir erzählt. Hier gibt es immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Hey, das ist China.“